【旧作映画評】『アル中女の肖像』『ラオコーンと息子たち』

Laocoon & Sons (75) , Bildnis einer Trinkerin (79) (Ulrike Ottinger)

ゲーテインスティチュート東京で開催されていた「unrest 62-22」という企画中の「パパの映画への挑発 part1」と題されたプログラムにて、ウルリケオッティンガー監督の『ラオコーンと息子たち』、そして『アル中女の肖像』二本を鑑賞。

オッティンガーというドイツの女性監督の名前を私が知ることになったのは、例によってファスビンダーの発言による。大半のドイツの映画監督・ドイツ映画、例えばオスカーレーラーだったり、アレクサンダークルーゲだったり、『下部ババリアの人間狩り』だったりはファスビンダーから仕入れていたので、彼女もその一人だった。たしか年間ベスト映画か何かで褒めていたのだと思う。なんと評していたのかはすっかり忘れており、ジーバーベルクがこっぴどく叩かれていたことしか覚えていない。また昨年、ヴェルナーシュレーターの回顧上映がオンラインで企画された際、マグダレーナモンテツマというなんとも魅力的な女優の存在を知り、そんな彼女が出演しているとのことで『フリークオーランド』を見たのだった。ヴァージニアウルフによる原作『オーランドー』は類稀なる傑作であり、架空のバイオグラフィであるため伝記作家そのものを文章中に登場させてしまい、時代精神と作家の気質との間の力関係が作品に反映されると手の内を明かしてみたり、「空白によって彼女の充足ぷりを語るのよ」と白地のページを用意していたりと、その無茶苦茶な語り口にうちのめされた。小説では、性別・人種・時代を越境するオーランドーを指し示す代名詞を「彼」から「彼女」に変えることで表現し得ていたが、映画には代名詞に相当する表現は存在しない。映ったものがすべて固有名詞と化す、その直接性こそ映画だからだ。ゆえに出来はあまり褒められたものではないと思うが、ファスビンダーが、これまた絶対映像化不可能と思われるナボコフ『絶望』を映画化した際の開き直りっぷりに近い、思い切りの良さを感じ、好感を抱いてはいたし、比較されがちなヴェルナーシュレーター作品とも異なる、独自のドラマツルギーの在り方には魅力を感じてもいた。フィルムアート社から発刊された『ドイツ・ニューシネマを読む』にはオッティンガー作品の項目が存在しないことからも、その異様さに由来してか、ニューシネマの一人としてカウントできるほど分類が容易な映画を製作しているのではないことが分かる。

そんなこんなで私の中で熱が高まっていました。

『ラオコーンと息子たち』はオッティンガー初の劇映画になるが、これが傑作だった。久方ぶりに映画館でちぎれんばかりの拍手を送った。女性だけが住む村・ラウラモロイが舞台となっており、そこに住む女性・エスメラルダとサーカス団「ラオコーンと息子たち」が主な登場人物。エスメラルダはある時、いくつかの「転生」をする。「転生」とは、まさしく生まれ変わり、別の人生を生きること。エスメラルダは劇中で幾度も「転生」するため、通常の作劇とはまるで異なり、映画はカオスそのもので、目も当てられない。しかし、ここからがオッティンガーの本領発揮である。順を追って、彼女の独自のドラマツルギーを見てみる。

『フリークオーランド』では、「フリークシティ」と呼ばれる架空の都市が登場する。そこは寒々とし、閑散としたショッピングモールのようで、多くのフリークたちが働いているのだが、誰もがみな機械的な動き方をする。それはオーランドも例外ではないのだが、オッティンガーは、周縁的な人物には必ず機械的な動きをさせたり、一定の台詞を与える。『アル中女の肖像』でも、人間的というよりかは幾分機械のような人々が登場する。そのような、ある意味、物語の「パーツ」としての周縁的な人々の扱い方が、オッティンガー作品では大変民主的だ。『フリークオーランド』において、オーランドらが客?に問い詰められる場面があるのだが、その際、彼ら一人一人の顔のアップを丁寧にカメラに収める。誰一人漏らすこともなければ、まとめてツーショットになることもない。また狂言回しとしてのオーランドや、『アル中女の肖像』におけるタベラは、作品世界において特異な存在ではなく(オフュルス『輪舞』におけるあの人や『犬神家の一族』における金田一耕助のようではなく)、どこか周縁的な人物であり、互いが互いを反映し合っている。これも、オッティンガー作品の独自な所だ。安易には言えないが、「文化人類学的」ともいえるかもしれない。

そんな独自のドラマツルギーを補強するのが、メタ的な言動をとる登場人物の存在である。『アル中女の肖像』においてはタベラらのアル中ライフにつきまとう研究者三人が逐一行動を解説してくるのが何ともおかしい。ここにも、ウルフの影響を見て取れるかもしれない。

ただ、最もウルフ的な映画は『ラオコーンと息子たち』である。この映画では何度も同じ映像が流され、撮影期間に四年を費やした割には素材が少なかったのだろうか、と製作状況を案じてしまうのだが、そんな我々の心配をよそに、オッティンガーはそれすらもドラマにしてしまう。ナレーションでオッティンガー自身が、「カオスな人生に少しでも規則をもたらすために、同じ映像を何度でも使うのよ」と述べるのだ。この機転には非常に感銘を受けた。それ以降、たかが外れたように同じ映像、同じ楽曲が幾度も流れるのだが、それが、彼女なりの無秩序な世界に対する抵抗のように思え、感動的なのだ。やはり映画の底は深い。見事な語り口だ。

そんな『ラオコーンと息子たち』において「転生」をする場面には「水晶」が登場するのだが、オッティンガー作品において「ガラス」や「鏡面」は重要なモチーフである。『フリークオーランド』においても、男性に転生した女が自らの股間を見る場面があるのだが、股間をつぶさに観察できるほど人体は柔らかくない。そこで彼女→彼は、鏡面に自身の股間を映すことによって「転生」を確認するのだ。この場面における鏡面は異様であり、なぜか鏡が地面に埋め込まれている。『アル中女の肖像』においても、ガラス・鏡は頻出する。「アル中」というのだから、当然彼女が飲むコニャックが入ったグラスがそれにあたるだろ。タベラ演じる主人公の女性と、行動を共にするハンドバック女の出会いからして、二人は映し鏡のような存在であることが暗示されるし、タベラの衣装の変遷をたどってみると、はじめは赤色であったのが、次に黄色になり、紫になり、最後にはシルバーの服に身を包むと、彼女は鏡の部屋に閉じ込められる。鏡は「自身の反映」として機能していたが、最後には彼女自身が鏡となり、ちょうど合わせ鏡のように、際限のない鏡の牢獄に閉じ込められ、アル中女の死が暗示されるのだ。

また、「音にも注目せよ」とオッティンガー氏は言う。それは、『アル中女の肖像』のライトモチーフとして作品を貫く「ハイヒールが響く音」そして「ガラスが割れる音」である。飲み屋から飲み屋へ移動するときには必ず甲高いハイヒールを響かせるし、飲み終わったグラスを地面に投げ、叩き割る。ひたすらこの二つの音が繰り返されるのだが、駅の階段でタベラが酔いつぶれ、倒れる中、無数の人混みによる足音が彼女の存在をかき消してしまうエンディングは印象的だ。その後に続く、上でも述べた、鏡の部屋のカットでは、彼女が鏡をハイヒールで割りながら、よろめきつつ前々へ進む。ここでは「ハイヒールが響く音」と「ガラスが割れる音」が融合し、彼女は、彼女自身を踏みにじりながら前へ進む。解説役として用意された三銃士による「アル中女は自己破壊的だ」との解説をここで思い出してもいいかもしれない。

以上が私の感想。補足として、インタビューでオッティンガー本人が語っていたことだが、『ラオコーンと息子たち』において、ラオコーン像のモチーフとされる「蛇」から連想してか、終盤団員たちが蛇に絡まれながらも、踊り歌う場面があるのだが、実はこれはマックスエルンストの詩からの引用なのだそう。その他にも男に転生したエスメラルダがチェスをする場面はコクトーやハンスリヒターらによる実験映画が基となっていたり。同時代のダダイストやシュールレアリストらからの影響が強く出ていると、オッティンガー氏自らが語っていた。また、作品中によく「炎」が登場するのだが、これはオッティンガーが見た悪夢が基になっているらしく、これもシュールレアリスト的な感覚なのかも。

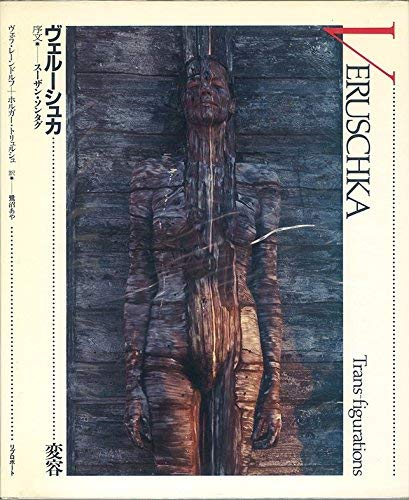

また、後年の『大衆新聞に映ったドリアングレイ』という映画では、ヴェルーシュカというモデルが主演を務めている。ヴェルーシュカ、と聞けば、以下の『変容』という写真集が著名で、ここに、オッティンガー的なテーマを見出すことができる。また映画界との関りについて言えば、即座にアントニオーニ『欲望』を想起してしまい、思えば、同じアントニオーニ監督の『赤い砂漠』における「環境音が電子変調されて聴こえてしまった」、とでも形容したくなるような、不気味な、ジョヴァンニフスコによる衝撃的なサウンドトラックが印象的だが、『アル中女の肖像』でのペーアラーベンの楽曲はそれをわずかに彷彿とさせるものであった。オッティンガー曰く、「ガラスが割れる音と調和するような楽曲を依頼した」とのこと。

これからも彼女の作品は追っていきたい。