陳腐なる遭遇に抗して『ノー・シャーク』

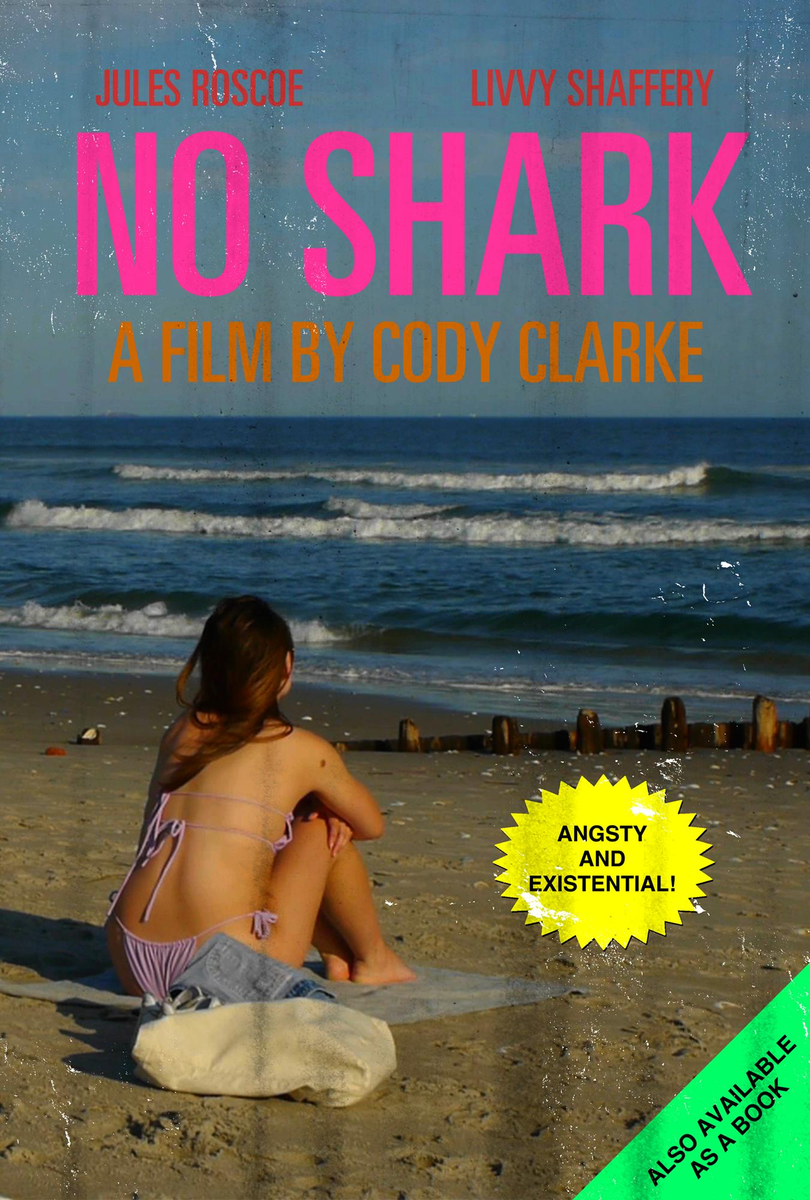

No Shark (Cody Clarke , 2022)

久々に新作映画。こまめに新しい映画を見ていかないと途端に置いていかれてしまう。マイク・ミルズの新作も見ていないし、ラドゥ・ジュ-ドの新作も、来週辺りは『吸血鬼ラスヴァン』発売か。ああ忙し。

そんな中、今回見た映画は『ノー・シャーク』。

「サメ映画」、とわざわざ括弧付で書かなければならない程、鮫が出てくる映画はジャンルとして窮地に立たされている。作品本数としては年々増えてきているのかもしれないし、「休日に友人と駄弁りながらB級のサメ映画でも見てさ」てな具合に、既にジャンルが人口に膾炙しているようだが、それは決して豊かさを表わしているわけではない。むしろ、「サメ映画」との遭遇がより陳腐なものに近づいている、と言える。そうなってしまった以上、薬局の処方箋以上の喜びや楽しみを「サメ映画」から得ることはあり得ない。きっかり一時間後に安らぎが訪れるのだそうだ。そんなものを私は摂取したくないし、端から出遭い方に恵まれていない。ハーモニー・コリン『ビーチバム』がそのことに自覚的なのかは知らないが、鮫を含め、映画の中で描かれる死や暴力とは予測不可能であり、かつフラッシュフォワードのように、常にフレームの外側にその姿をちらつかせているものであることを思い出させてくれた。

ただ、『ノー・シャーク』は『ビーチバム』とは全くと言ってよいほど似通っておらず、むしろ正反対の映画である。この映画の世界に暴力や死は存在しない。理不尽な暴力と死の担い手である「シャーク」が「ノー」だとタイトルで明言しているのだから、そこに意外性はないでしょう。たしかに劇中で死についての、より詳しく言えば、鮫に食べられて死ぬ、という妄想については、そのような妄想を抱くとある女性によってしつこく言及される。だがそれにより画面に濃厚に死の気配が漂い出すかと言えばノーで、終始牧歌的と言って良い。主人公の女性は、自分の死に場所を探して合計九つのビーチを訪れるのだが、どのビーチでも彼女が行うのは、自分と同じようにビーチにやってきて、鮫のことなどは微塵も考えずに思い思いの時間を過ごすアメリカの人々の様子を観察して脳内でひたすらコメントをすることである。時には直接話しかけたりすることがあるが、その時でさえも脳内でのコメントは止まらない。カメラで捉えられた波を寄せる海や、風がすすきを揺らす様子、会話の内容を説明する音声はすべてカットされ、彼女のコメントだけが流れる。そのコメントと、画面との若干の差異こそ本作の見所であり、その差異のあり方が推移してゆく過程に、無類の面白さがある。

映画はコニーアイランドから始まり、そこで主人公の女性が「鮫に食べられて死ぬ」妄想を抱いていることがモノローグで明かされる(いや、妄想というのは適切ではないのかもしれない。彼女は、「わたしは鮫に食われて死ぬに決まってる」と、まるで聖女ジャンヌ・ダルクのように語るのだ。これを単なる妄想と片付けてしまって良いかは分からぬが、私の語彙力の限界ゆえ、ひとまず妄想としておく)。口ぶりを見るに、彼女は自身を高潔であると信じて止まない女性であることが分かるのだが、美貌の美しさや「優れた」精神性以上に、例えばおそらく平均以上に小さな胸や、ビキニに着替えたときに露わになる太股の大きな傷痕ばかりが目についてしょうがない。ここは彼女自身が言及している所でもあるが、他にも口元のシミや、二の腕のブツブツ(またの名をサメ肌)などばかりが気になる。しかし彼女はそんな私の視線など他所に、一人でブツブツと高邁な死に方について語り続けるのだ。この面白さをどう説明したらよいのだろうか。決して、進んで厭味な見方をしているわけではないのだが、このような、「見られていることに気付いていないため無防備であり、生来、人からの視線など気にせず行動する」人は、どうして映画との相性が良いのだろうか。映像には最小単位が存在しないゆえ、極論を言えば、観客には、制作側の思惑に沿わず、好き勝手なところを見る自由がある。そんな本質に、どこか触れてしまう瞬間があるからなのだろうか。

そんな無防備な彼女は、数々のビーチに、鮫を求めて繰り出す。ここから、映画の面白さはまた別の方向へと横滑りし出す。冒頭から気になっていた主人公の無防備さが、時間が経つにつれて気にならなくなり、興味がビーチにやってきた人々へと、彼女の視点を介して移ってゆく。そうすると私のような一観客にも彼女の思考が浸透し、次第に彼女の存在感がビーチを支配し出す。そんな中、そこで過ごす人々もまた、「見られている」とは思えないほどの無防備さで、思い思いの時間を過ごしている様子がなんとも人間味があり、どこか滑稽で、すばらしい。わざわざ「引くほど」近くに座ってくる巨乳の女や、自分の髪型に似たロン毛の女などが、彼女の視点から次々に語られてゆく。ときに彼女は自ら彼らに関わり、関わられるが、成長なんかを期待しては行けない。ましてやそこに死や暴力などを期待すべくもない。彼女がすることと言えば、自分の瞑想にとって鬱陶しい行動をする人々を、あの手この手で、それも卑屈なやり方で追い出すことくらいである。滅茶苦茶最高じゃないか。

そんな中、自分にぴったりな死に場所を見つける。それは、Plumb Beach。「まじやべえじゃん」と心の中で口にする彼女であったが、なんとそこで第二の鮫女が登場する。第十一章「Plumb Beach」は、丸々第二の女に割かれ、彼女は後景に退く。ここでもまた見事であるのは、決して第二の女の視点から、主人公が語られる、つまり客観的に語られる機会は訪れない点だろう。そんなものはPlumb Beachには不要だ。はじめからずうっと、映像が語っている。また、章の始まりは主人公のモノローグから始まるが、直ぐに第二の鮫女の語りへと受け継がれる辺りが上手い。主人公は意気揚々と、「今日は別のビキニを着てきたわよ」と語るが、それは急に打ち切られ、新たな鮫女が不意に登場する。

そんな主人公と第二の女との関係性の終わりは唐突で、ここではじめて映画は暴力的な色合いを帯び始める。そのとき、主人公は「わたしが鮫になるのよ」と口にするのだ。

監督コディクラークは、この映画をクラウドファウンディングで資金を募り、2021年の8月に撮影・完成させたようだ。クレジットの最後には出資者の名前が多く書き連ねられる中、日本人の名前も散見される。おそらく日本の「サメ映画」ファンなのだろう。括弧付で語らざるを得なくなってしまった時から陳腐な遭遇を約束されてしまった「サメ映画」に抗す、なんとも魅力的な映画であった。